新着情報

カテゴリー「報告」の記事

第145回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました

日 時 令和6年10月3日(木) 午後2時~3時30分

場 所 安曇川公民館 ふじのきホール

内 容 話題提供および意見交換

話題提供 「 レスパイト入院について

~3病院からのメッセージ~ 」

話題提供者 マキノ病院 入退院支援室 平島雅彩氏

今津病院 地域連携室 竹本正樹氏

高島市民病院 地域連携支援部 坪井聖子氏

今回は「レスパイト入院について~3病院からのメッセージ~」と題して、話題提供していただきました。

レスパイト入院は、介護者または本人の休息目的や介護者の病気等の事情に応じて、医療設備の整った病院に医療保険で短期入院する制度です。

“医療保険での入院”であることから、空き病床を利用しての受け入れであり、1か月に14日以内となっている。在宅生活が困難になった場合には、とても助かる仕組みです。

対象者は、医療的ケアが必要な方。原則は、在宅で使用している医療材料や内服薬等を持参すること。入院期間中は、他の医療機関への受診はできない。退院先が自宅の方です。

3病院から、それぞれの特色や利用の状況、課題等を報告いただき、現状を知ることができました。

課題 ・本人が一時的な入院を理解したり、納得できていないことがある

本人と介護者の気持ちのすれ違い

・認知症や精神疾患等で、症状によって受け入れが困難なことがある

・ショートステイは緊急で確保できないため、レスパイト入院に頼らざるを得ない 等

また共通する大きな課題として、災害や台風時等の受け入れの限界があることが挙げられました。今回の8月末の台風時も事前に相談が入り、早いもの勝ちで埋まってしまうことがあったということでした。こういった災害時には、負傷した方を治療するのが病院ですが、どこも患者が集中することが考えられます。

市内の医療機関が果たさなければならない役割を遂行してもらうためには、地域での準備や協力体制等、どのようにしていくとよいのかを考えなければなりません。

意見交換では、3人の講師が各グループを回りながら、意見を聞き回答もしていただきました。レスパイト入院の目的に合った利用が求められるとともに、小児や障害のある方等が利用できるものは、まだ不足している現状もあるとの意見もありました。また、災害時の対応についての意見が多くのグループから出ていました。医療機関や福祉関係施設だけでなく、商店やスーパー等の電源が確保できる施設や様々な機関が地域全体で、どこがどのような役割を担っていけるのか、個別避難計画を土台にしながら、あらゆる方と手を取り合っていかなければならないことが見えてきました。様々な機関から参加いただいた多くの方と一緒に考えることができた良い機会となり、今後に活かしていきたいと思います。これからも安心して暮らすことができる高島市を目指して、機関や立場を超えて共に考える場として、ネットワーク運営講義会への皆様のご参加をお待ちしています。

◆次回の予定 第146回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会

日時:令和6年11月7日(木)14:00~15:15

会場:安曇川公民館 ふじのきホール

内容:話題提供 「高島市消防本部の救急活動について」

話題提供者 高島市消防本部 警防課

小堀 高志氏

第144回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました

日 時 令和6年9月5日(木) 午後2時~3時15分

場 所 安曇川公民館 ふじのきホール

内 容 話題提供および意見交換

話題提供 「歯科訪問診療で 何ができる?」

話題提供者 高島市 歯科医師会

林歯科医院

院長 撰 能理子先生

今回は、「歯科訪問診療で 何ができる?」と題して、林歯科医院の撰能理子先生より話題提供していただきました。

高島市歯科医師会では、訪問診療の依頼窓口を設けて、積極的に在宅での診療を受けておられます。かかりつけ歯科医師に相談されることが一番良い事ですが、かかりつけ歯科医師がいない場合に、相談できる窓口があることは何より助かります。

歯科訪問診療では設備や環境が整わないために、在宅ではできないこともありますが、ほとんどの事は対応可能です。多くの歯科診療所が、介護が必要などで通院できない方の治療やケアを実施していただいています。ただ相談が入る時には、すでに重症で起きたことの後始末でしかなく、時間も回数もかかり歯を失ってしまうケースが多くなっているということです。口腔内の写真があるとより情報が得られやすくなります。

また、生活の場となっている施設や事業所へも訪問して、口腔ケアや職員への指導、研修等も実施されています。予防するためには、訪問診療と歯科衛生士によるケアのセットが有効です。

世界各国と比較すると、日本では口腔ケアへの関心が大変低く、定期健診を受けてケアしている人はわずか20%で、スウエーデンでは何も症状がなくても90%の人がケアを受けています。

歯の喪失は口の機能低下を加速し、口の機能が低下すると食べることに支障をきたし、全身の状態が悪化していきます。むし歯や歯周病は予防できます。定期的な受診で自分にあったケアを続けることが何より大切なことがわかりました。

〇歯科訪問診療は、口腔ケアとセットにすると効果的

〇かかりつけ歯科医がいると強みになる 元気なうちから定期受診が習慣づいているとさらに良い

〇食べることは生きること 清潔で健康な奥地の維持を歯科医師・衛生士がお手伝いします

意見交換では、歯科に関することは現状として生活の中でも優先順位が低く、悪くなってからの受診になっている。歯科受診のハードルが高い、症状がない時に受診することやケアを受ける意識が薄いことが、どのグループからも出ていました。特養施設で、歯科衛生士に入ってもらったら、肺炎に罹患する人が20%位減った経験があり、ケアの重要性がわかる。健康な人も予防的に定期的な歯科受診を普段からしておくと、寝たきりになった時にも治療が受けられるのではないかといった声がありました。

少しずつ歯に関する市民の意識も変わってきていて、定期的な受診をされている方も増えてきているようで、生涯大切に維持していきたいと思います。歯科診療所でも人材不足が影を落とし、活発に動ききれないこともあるようですが、訪問看護師やヘルパー、歯科衛生士の資格のある人、言語聴覚士、管理栄養士の皆さん等、多職種とお互いの理解を深めて連携し、健康な歯で長寿の高島市を目指したいと思います。

◆次回の予定 第145回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会

日時:令和6年10月3日(木)14:00~15:15

会場:安曇川公民館 ふじのきホール

内容:話題提供 「レスパイト入院について」

話題提供者 マキノ病院 入退院支援室 平島雅彩氏

今津病院 地域連携室 竹本正樹氏

高島市民病院 地域連携支援部 坪井聖子氏

「在宅療養講演会」を開催しました

日 時 令和6年7月20日(土) 午後2時~4時

場 所 安曇川公民館 ふじのきホール

内 容 講演会

「最期まで目一杯生きる」

講師:萬田 緑平先生

緩和ケア 萬田診療所 院長

参加者 126名

緩和ケア 萬田診療所の院長 萬田緑平先生の講演は、自分らしく最期まで生きることの意味と大切な人に伝えるべき心からの「ありがとう」があふれる感動と涙の2時間でした。

ガンで余命わずかとなった方々が、最期まで自分の望むように生きたいと、萬田先生の元を尋ねられます。萬田先生は年間100人位の方を亡くなるまで「生きる」ことに寄り添い手伝っておられるそうです。そんな萬田先生が出会った方たちの生き方、最期をたくさんの映像から教えていただくことができました。

本人の望みを叶えるため、家族や大切な人とともに最期まで自分らしく家で過ごし、家族に囲まれてお別れ会をしたり、友人たちと焼肉パーティーをしながら、お互いが感謝を伝えられる姿は、こんなにも笑顔なんだと思いました。「ありがとう」のことばに包まれて幸せな時間であることがとてもよくわかりました。

最期の時も見送った後も、本人もご家族もとても素敵な笑顔に包まれていました。

医療に頼ればすべてうまくいくわけではない、本人が望む医療を受け、最後まで歩いてトイレに行ける、元気に見えるのは心の状態がいいからで、心の状態が良いように盛り上げてあげることが大事です。心の状態を良くすることで「幸せだった」と最期を迎えることができます。その人が生きたいように生ききれるように、家族とともにそばで苦しみを取り除き、感謝を伝えられるように、そっと支援される萬田先生に人生最期の仕舞い方、医療やケアのあり方を学ばせていただくことができました。

参加された皆さんのアンケートにも、たくさんの「ありがとう」があふれていました。

「”ありがとう”をいう大切さ。”ありがとう”の言葉の強さを知りました。」

「皆に生命の終りが来る事がわかっているのに、ありがとうが言えていない日常を反省しました。」

「その人に寄り添うこと。本人の言葉が一番大切にすべきと改めて実感しました。」

いい人生だった、良かったと思える人生か、残念だったと思う人生か、どちらのシナリオを選ぶのか、皆さんはどう考えるでしょうか。「家に帰りたい」けれど「家族に迷惑をかける」そんな葛藤の中で、本人の希望に添えるようにすることが何よりも支えることであるということを理解しました。きちんと死と向き合うことに気づき、支えるということは本人がやりたいことを応援することであることが深く心に刻まれました。

萬田先生と人生を終えられた多くの方とご家族から、学ばせていただいたことを大切にしていきたいと思います。

第143回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました

日 時 令和6年7月4日(木) 午後2時~3時15分

場 所 安曇川公民館 ふじのきホール

内 容 話題提供および意見交換

話題提供 「高島市の人口減少について」

話題提供者 高島市 政策部 総合戦略課

主査 中西 崇史 氏

今回は、「高島市の人口減少について」、市役所の総合戦略課から話題提供していただきました。

高島市の総人口は、45,783人で高齢化率が36.5%(令和6年1月1日現在)となり、人口は年々減少している。社会増減数(転入者数‐転出者数)は、毎年200~300人の転出超過(令和4年以前)となっていたが、令和4年にはプラス3人で市制初となる転入超過となった。令和5年は、マイナス40人となり20代が多いことから大学進学や就職等による転出が考えられる。令和4年以前と比較すると転出超過が抑制されていることから地方創生の取り組みの効果が表れていると考えられる。また、近年は外国人の転入者数が増加しており、市内企業での雇用が増えてきているのが要因だと考えられる。

人口推計では、2030年を過ぎた頃には人口が40,000人未満・2050年頃に32,000人に減少してしまい、高齢化率が50%となる推計となっている。今年の4月には人口戦略会議で20~39歳若者女性の減少率が50%を超えることから、「消滅可能性自治体」と公表があった。しかし、社会増減数が格段に抑制されていることや新たな企業の開業等による就業者数の増加も期待できる。

高島市の「第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」(2020~2024年)

基本目標①「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」

観光や海外での特産品販売等

②「高島とのつながりを築き、高島への新しい流れをつくる」

高校生や若者との研修会や交流会を実施、移住定住コンシェルジュの配置、

JR西日本との連携等

③「結婚・出産・子育ての希望をかなえる、人に優しい高島をつくる」

こどもの医療費助成や保育料・学校給食費の無償化等

子育て支援では県下でもトップクラスの充実した内容となっている

④「デジタルを活用し、安心して暮らせる魅力的な地域をつくる」

広報紙をLINEで閲覧できる、企業誘致から介護サービスまでを検討

スポーツツーリズムの振興、地区防災計画や公共交通の利便性の向上等

意見交換では、大学がない、働く場がないので、若者は出ていく。若い人たち、外国人も住みやすいところが必要。大都市まで通勤は1時間位なので、交通インフラの充実が必要。フルタイムで就労できるよう子どもを預かってもらえる体制がもっと必要。魅力ある地域づくり、もっと良いところをアピールすると良い等の意見がありました。

会場参加者の中で、高島市で生まれ育った人と転入者は半々くらいでした。高島市を我がふるさとと誇れるよう、ここに住む人々や所縁のある方、魅力的だと感じて発信してくださる方等、多くの力を結集して、様々な視点、角度からの取組みをして、未来の子どもたちに託せるよう共に考えていきたいと思いました。

◆次回の予定

第144回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会

日時:令和6年9月5(木)14:00~15:15

会場:安曇川公民館 ふじのきホール

内容:話題提供 「歯科の訪問診療、どんなことができる?」(仮)

話題提供者 高島市 歯科医師会

林歯科医院 院長

歯科医師 撰 能理子先生

※8月は休会となります。

第142回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました

日 時 令和6年6月6日(木) 午後2時~3時15分

場 所 安曇川公民館 ふじのきホール

内 容 話題提供および意見交換

話題提供 「応需できなかった1枚の処方せんと課題」

話題提供者 高島市薬剤師会

ふれあい薬局・高島

薬剤師 吉永 礼子氏

今回は、「応需できなかった1枚の処方せんと課題」と題して、話題提供していただきました。

薬局の薬剤師の業務は、処方せん調剤・服薬指導の他、市販薬や衛生用品、介護用品、医療機器等の販売から、在宅訪問、学校薬剤師としての業務等、多岐にわたります。

患者さんや家族が処方せんを持って来店されても情報はごくわずかで、少しの面接で情報を得ていくことは大変困難です。困っておられることはないのか、どのような状況で服薬されているのかと考えながら、そして必要時は病院の地域連携室や訪問看護等と連携しながらの支援で、電話でのフォローアップもされています。

そういった中で、点滴薬や高カロリー輸液の必要な方の処方や相談が入ることがあり、すぐに対応できなかった事例も伝えていただきました。点滴薬の在庫が常時はなく、急配でも間に合わない、無菌調剤ができない‥等、多くの課題もあるということでした。

課題:足りないもの

知識 ・・・保険制度、配合変化、輸液ポンプについて等

設備・体制・・・無菌調剤室、クリーンベンチ、調剤や配達にかかる時間等

経験・スキル・・無菌調整、在宅医療にかかる経験等

コスト意識・・・在庫やロス、継続するための資金等

これらに対応できない場合には、つなぐ力が必要。地域の現状を知る、つながりを作っておくことが重要である。人材も物資も、限りある資源だからこそ、連携することが大切なことがわかりました。

今後も増大していく在宅医療で、緩和ケアを在宅や外来で受ける方も増えてくると思われます。

専門的な知識、技術を活かして、薬剤師の皆様の活躍の幅を広げていただき、連携して高島市民の暮らしを支えていきたいと思います。

意見交換では、多くの質問もあり活発な議論がされました。

◆次回の予定

第143回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会

日時:令和6年7月4日(木)14:00~15:15

会場:安曇川公民館 ふじのきホール

内容:話題提供 「高島市の人口減少について」

話題提供者 高島市 政策部 総合戦略課

主査 中西 崇史氏

第141回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました

日 時 令和6年5月9日(木) 午後2時~3時15分

場 所 安曇川公民館 ふじのきホール

内 容 話題提供および意見交換

話題提供 「家族支援について」

~両立支援制度とケアマネジメントの視点~

話題提供者 湖西介護支援専門員連絡協議会

養護老人ホーム 藤波園 園長

井上 良信氏

今回は、「家族支援について ~両立支援制度とケアマネジメントの視点~」と題して、話題提供していただきました。

「両立支援制度」は、仕事と育児・介護の両立をしながら働ける環境づくりを目指す制度です。妊娠や出産・育児に関してはよく知られていて、制度の利用も定着してきていますが、介護に関しては制度を知らない、利用の仕方が分からないということが少なくありません。要介護者は年々増加し、働きながら介護をしている人も多く、市内でも介護のために離職されることがあります。ヤングケアラーや虐待等の問題もあり、家族支援の重要性が高くなっています。

利用者を中心に家族背景等を考えてのケアマネジメントですが、家族は仕事と介護の両立に不安を感じていることも多くあります。働いている家族は、サービスでは埋められない時間の利用者のことが心配になることもあります。家族の思いや価値観、経済面、労働者としての役割等、様々なことが両立の課題として浮かび上がってきます。

ポイントは「就労している家族への支援は、利用者への支援に繋がる」ということです。

①どのように介護するか、どのようなサービスを利用するかは、家族の生活と切っても切り離せない。

②ケアマネジャーとして利用者により良い支援を行うには、就労している家族の生活や、仕事との両立を

サポートするという視点が必要。

③「仕事と介護の両立支援」は、「家族が介護の担い手になる」ことだけではない点に留意が必要。

④介護がいつまで続くか分からないことを踏まえ、家族の役割を考えることが必要。

意見交換では、制度について初めて知ったという声が多くありました。また、まだ保障が充分ではないことや利用することで業務にしわ寄せがきて、利用できない場合もあるのではないかといった声も聞かれました。様々なケースがあり、どうしたら家族の力になれるのか、どこをフォローしなければいけないのか、それぞれの家庭の暮らし、経済面等、根幹に関わる難しい面が多くあるというケアマネジャーの深い悩みもありました。

利用者や家族との信頼関係、コミュニケーションが何よりも大事であることは言うまでもありません。今後さらに介護と仕事を両立できる暮らしを支援できるよう、多職種での情報交換、情報共有を大事にしていくとともに、制度や保障の充実、働きながら介護することを理解し支援できる事業者や地域風土づくりも必要であることを話し合いました。

◆次回の予定

第142回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会

日時:令和6年6月6日(木)14:00~15:15

会場:安曇川公民館 ふじのきホール

内容:話題提供 「応受できなかった一枚の処方箋の課題」

話題提供者 高島市薬剤師会

ふれあい薬局・高島

薬剤師 吉永 礼子氏

第140回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました

日 時 令和6年4月11日(木) 午後2時~3時15分

場 所 安曇川公民館 ふじのきホール

内 容 話題提供および意見交換

話題提供 「第9期介護保険事業計画

~介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査から~」

話題提供者 高島市 健康福祉部 高齢者支援局 高齢者支援課 (地域包括支援センター)

主任保健師 橋本 理恵氏

今回は、「第9期介護保険事業計画 ~介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査から~」について、話題提供していただきました。(第9期は令和6年度から令和8年度の期間です)

高島市が目指す「共に暮らし 共に支える 長寿たかしま」を実現するため、実態調査等から現状や方向性、必要となること等を学びました。

高齢者が健康で役割をもって暮らしていけるよう介護予防を推進しつつ、介護が必要になったとしても安心して暮らせるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の一層の深化を図る必要があります。

3年前の第8期の調査結果と比較すると市民の皆さんの思いや行動にも変化が見えてきました。

『介護予防・日常生活圏域ニーズ調査』では、夫婦二人世帯や一人世帯等の高齢世帯は増加し、介護や介助が必要になった原因では、「高齢による衰弱」が多く34.4%でした。また外出を控えているという割合は42.2%と高い値を示し、介護予防のための通いの場への参加は、79.8%が「参加していない」と回答されました。「生きがいがある」という人の割合もやや減少しています。

『在宅介護実態調査』では、不安に感じる介護は「認知症状への対応」が最も多く、次いで多いのが排泄の介護になっています。

数字で見ることでより実態がわかりやすく、指標にもなります。変化にはコロナ禍が影響したことも考えられますが、いつまでも元気に過ごせるよう、フレイル予防や地域でのサロン等の活動をすすめると共に、目的を持って参加できる場づくり、サービスの利便性を上げることも必要との声がありました。

また、認知症の理解のため企業への研修会の取組みも実施されているが、さらに理解をすすめていくこと、相談窓口の周知ももっと必要であることもわかりました。

高島市で活動する多職種が、高島市が目指すまちづくりを共通理解し、目標に向かって連携しながらそれぞれの役割を果たしていきたいと思います。

新たに『高島・安曇川地域包括支援センター』が、令和6年4月に開設され、ご挨拶をいただきました。

高齢者支援、連携の拠点となるところが増えました。皆さんと協働していきましょう。

◆次回の予定

第141回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会

日時:令和6年5月9日(木)14:00~15:15

会場:安曇川公民館 ふじのきホール

内容:話題提供 「家族支援について」

~両立支援制度とケアマネジメントの視点~」

話題提供者 湖西介護支援専門員連絡協議会

主任介護支援専門員 井上 良信氏

第139回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました

日 時 令和6年3月7日(木) 午後2時~3時15分

場 所 安曇川公民館 ふじのきホール

内 容 話題提供および意見交換

「心臓リハビリテーション ~概念とセルフケア支援~」

話題提供者 高島市民病院 リハビリテーション室

理学療法士 松村 健司氏

理学療法士 木下 正太氏

今回は、「心臓リハビリテーション ~概念とセルフケア支援~」について、高島市民病院の新たな取り組みについて話題提供していただきました。

心不全は、高齢者人口の増加に伴い急激に増えている病気のひとつです。

心臓リハビリテーションは、心身の状態等を改善して、再発・再入院・死亡を減少させ、快適で活動的な生活を実現することを目指して、“多職種チームが協調して実践”する長期にわたる多面的・包括的プログラムです。また、再入院防止やフレイル予防、抑うつ改善、疾病管理がさらに重要な点と言われています。

高島市民病院では、令和6年3月より心大血管リハビリテーションが始まりました。入院患者さんに対して万全な体制を確保して、心身の状態や心電図等を確認しながら有酸素運動等のリハビリテーションが実施されます。

心不全の再入院率は、1年以内では25~29%、4年以内が48%と大変高い率になっています。再入院の要因は、塩分や水分制限の不徹底や薬の服用の不徹底など、生活習慣に起因するものが多くなっています。またフレイルにより循環器疾患の死亡リスクも1.59倍に上がります。このことからも、退院後も多職種チームでのアプローチが重要であることがわかります。

心不全のセルフケアでは、「適切な受診行動」「適切な運動量」「水分」「塩分」「服薬」を守り、心不全手帳を記入して管理し、体重増加や尿量の減少等の変化があれば早めの受診が重要です。

事例を通しての意見交換でも再入院を防ぎ、その人の生活の質の向上のために必要なことを話し合い、多職種チームが連携していくことの大切さを確認しました。

心不全のチーム医療に取り組んでおられる 長岡先生からは、「みんなで患者さんを守る」「みんなの声かけで患者さんがよくなっていく」ように、医療機関も含めて盛り上げていきましょう等 ご助言をいただきました。

◆次回の予定

第140回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会

日時:令和6年4月11日(木)14:00~15:15

会場:安曇川公民館 ふじのきホール

内容:話題提供 「第9期介護保険事業計画

~介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査から~」

話題提供者 高島市 健康福祉部 高齢者支援局 高齢者支援課

*令和6年度からの新たな計画を、実態から見て共有しましょう

滋賀医大『おうみ巡回講演会』が開催されます

テーマ 「地域包括ケア」

第3回 『人生の幸せな最期(さいご)をむかえるために』

日 時 令和6年5月18日(土) 午後1時~4時

場 所 藤樹の里文化芸術会館 ホール

主 催 国立大学法人滋賀医科大学

共 催 高島市

後 援 滋賀県医師会・滋賀県病院協会・滋賀県薬剤師会・滋賀県病院薬剤師会・

高島市医師会・高島市薬剤師会

内 容 第Ⅰ部 スペシャルイベント 13:00~14:00

✨高校生による吹奏楽や滋賀医科大学のダンス、アカペラもお楽しみ♪♪

第Ⅱ部 講演会 14:00~16:00

基調講演「50年の軌跡、そして、ともに未来へ」

滋賀医科大学理事・副学長 松浦 博先生

座長 あいりんクリニック 院長 前田 昌彦先生

講演①「人生の最期は いまどうなっているか」

ーどこで最期を迎えているかー

滋賀医科大学公衆衛生看護学 教授 伊藤 美樹子先生

講演②「救急医が考える 幸せなエンド・オブ・ライフ」

滋賀医科大学救急集中治療講座 教授 塩見 直人先生

他にも 同時開催のコーナーがあります

お申し込みが必要です

こちらをご確認ください

第138回高島市医療連携ネットワーク運営協議会を開催しました

日 時 令和6年2月1日(木) 午後2時~3時15分

場 所 安曇川公民館 ふじのきホール

内 容 話題提供および意見交換

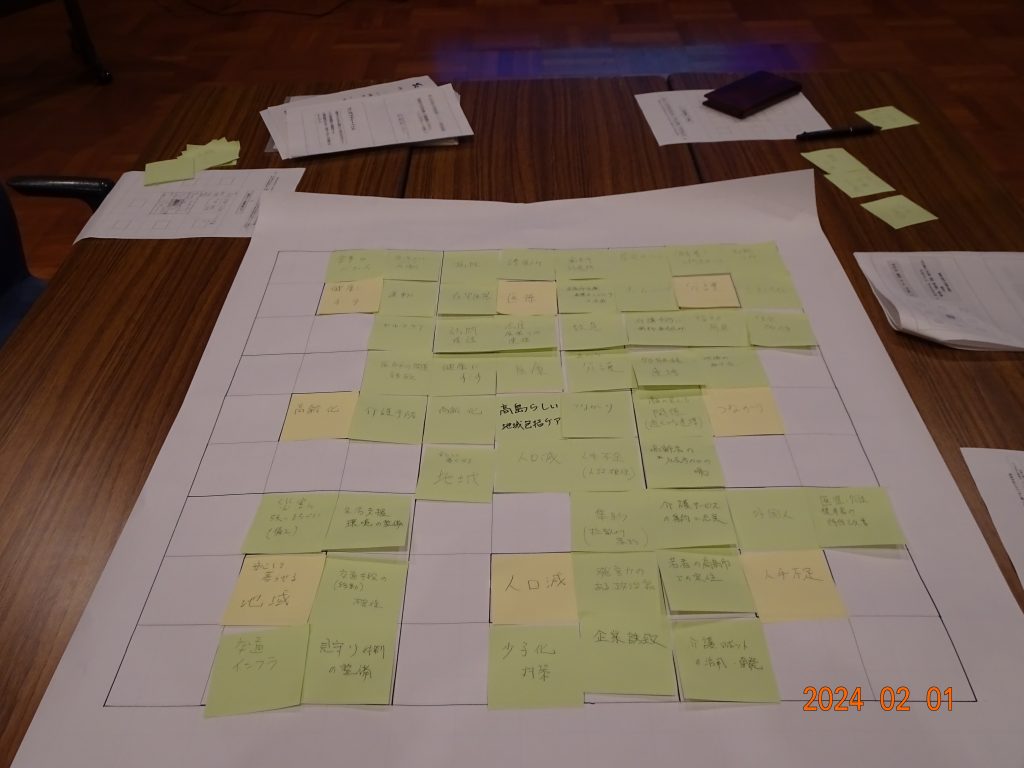

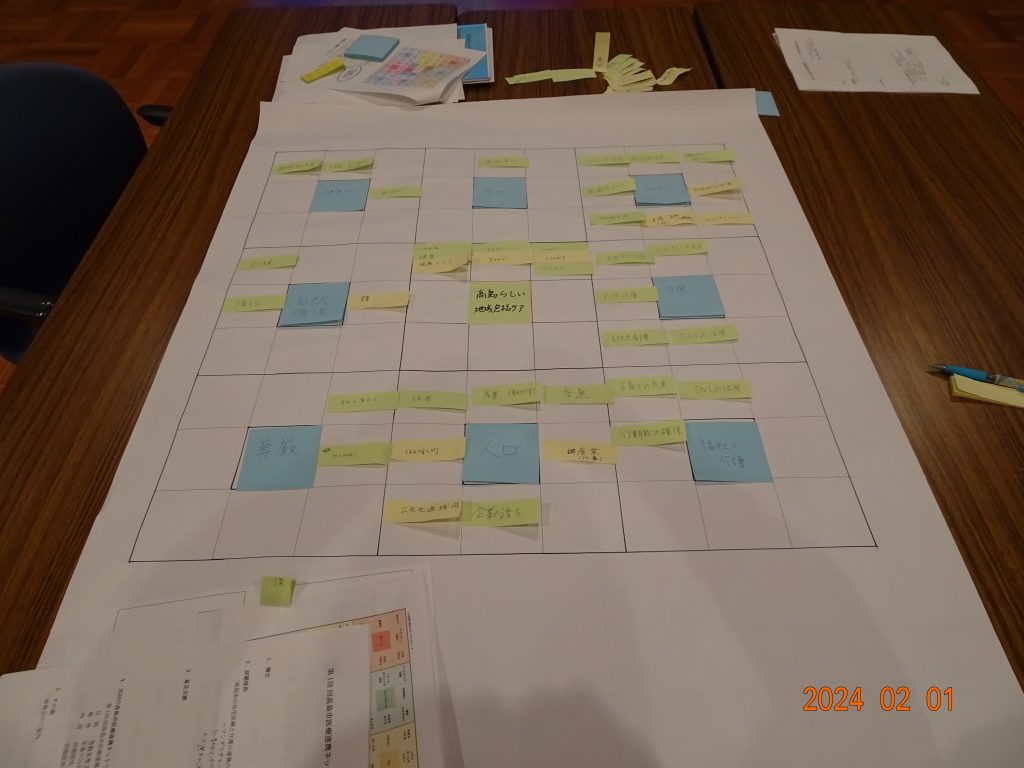

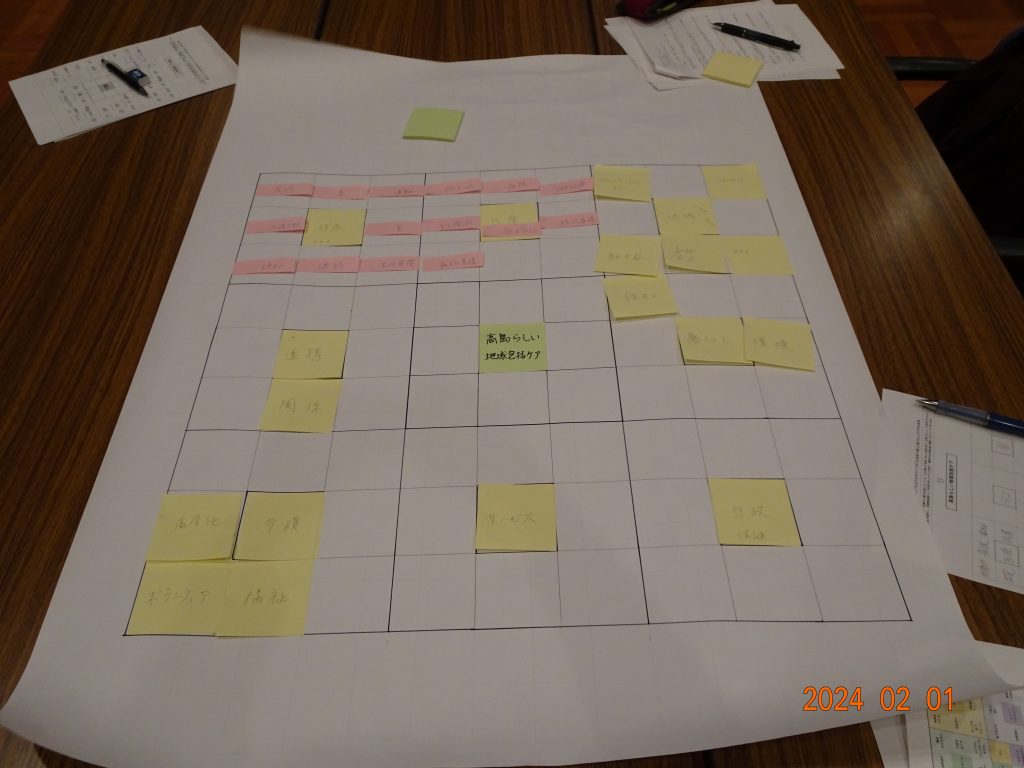

「高島市の在宅医療と介護連携のこれから ~マンダラチャートを使って~」

今回は、「高島市の在宅医療と介護連携のこれから ~マンダラチャートを使って~」と題して、”高島市らしい地域包括ケア”(誰もが地域とのつながりの中で、いつまでも達者で暮らし続けることができる高島)を目標に、大谷翔平選手で有名になったマンダラチャートを使って、参加の皆さんと語り、アイデアを出し合いました。

マンダラチャートは、目標を叶えるために必要なことを見える化するシートで、9×9マスの中心に目標を置き、周りの8つに目標の達成に必要な解決策、行動計画等を書き込みます。さらにその8つそれぞれを達成する要素を、それぞれのまわりに8つのアイデアを書き込みます。マンダラチャートは、やるべきことを整理でき、アイデアの量を増やしたり、他者と意見を共有できる等のメリットがあります。正解はありません。

今回は時間が少なく、すべてを埋められませんでしたが、重なる意見と新たなアイデアもあり、多職種の皆さんとの意見交換は大きなプラスとなりました。

参加者の感想では、「3グループで同じ意見もあれば違う意見もあり、今後の事業にも活かしていきたい。」「限られた時間で埋められなかった。今後こうすれば良かったということが必ず出てくるので、これを見直して改善できるとよい。」「考える力、なぜそれが必要なのかという力も身につく。」「職種を固定して実施すると違ったものができる。」等がありました。この方法は、個人の強みや弱みを洗い出し、支援のために活用することができることも知ることができました。

3グループからいただいた意見、マンダラチャートを元にして、高島市の地域医療連携ネットワーク版のマンダラチャートを完成していきたいと思います。

◆次回の予定

第139回 高島市医療連携ネットワーク運営協議会

日時:令和6年3月7日(木)14:00~15:15

会場:安曇川公民館 ふじのきホール

内容:話題提供 「心疾患のリハビリテーション」

話題提供者 高島市リハビリテーション連絡協議会

高島市民病院リハビリテーションセンター